Catégorie : CINEMA AVANT GARDE

Protégé : QUELQUES INSTRUCTIONS POUR GERER LES ETATS EMOTIONNELS DIFFICILES : LA RENCONTRE AVEC SOPHIE CALLE

Protégé : LES RENCONTRES D’ARTISTES

Protégé : L’art de résister à l’optimisme

Protégé : D’Eisenstein à l’anthropologie du train, Moscou-Vladivostok, à bord du Transsibérien

Kaplan : une fabrique à rêves à l’envers

Via Tribunali. Je sors de l’Enfer de Dante pour me retrouver à deux rues près, dans les appartements de Kaplan, au Purgatoire hôtel-galerie de l’association Locus Solus, puis à l’étage au-dessus, dans un environnement à la beat generation et « des partitions-poems » de sa family. L’un au-dessus de l’autre dans le somptueux palazzo Spinelli, avec un toit sphérique, un escalier et une blanche façade du XVIIIe siècle. La nuit étoilée, le bruit des avions. Je suis probablement sur le haut d’un plateau, entre terre et ciel, le lieu unique.

Kaplan : un recueil d’énigmes. Je ne sais pas pourquoi je suis venue ici. Peut-être pour y retrouver ma « légende personnelle » ? Pour que je devienne quelque chose ? Mais quoi ? Je vais, je dois me décider. Vivre dans le passé ou dans le présent ? J’ai un doute. Il me demande de choisir. Je choisis le camp de rêves oscillant dans la boîte à pierres précieuses maintenant plutôt qu’avant. Avec les oreilles de miaou gris. Le voyage nocturne. Je refais l’essai du temps réduit au présent, puis je m’égare.

La route de la soie, Marco Polo livre merveilleux, Kaplan m’insuffle les mots tissés des tapis d’Orient et des cwik cwik des oiseaux colorés. Un chat roux. Kaplan est revenu chez lui d’un long voyage et il contemple objectivement cette fois-ci ce qu’il y a autour. Oui c’est mieux maintenant. Tous ces objets décoratifs, livres-étagères posés par terre, peintures, sons et modulations lointaines, les photos et les photocopies des livres sur les murs… Une véritable fabrique à rêves. Chaque objet a ses secrets à découvrir, à décrire. Une personne, une expérience, une vie déployée ailleurs, tout aussi ramifiée que celle de Kaplan. Un poème, une affiche, un jeu de cartes, un tarot égyptien, un cercueil-bibliothèque, des mots suspendus dans des tableaux, une dream machine et un livre « hide and seek ». Les romans-traces des voyages littéraires, les objets-énigmes.

La pièce est remplie littéralement du sol au plafond. J’explore l’appartement avec ma caméra. Je n’ai strictement aucune idée du nom des artistes auxquels ces œuvres appartiennent. Je suis attirée par le dessin d’un énorme insecte, puis en dessous de lui des insectes plus petits en série. Sur le mur en face se trouvent encadrées « It’s not what happens, it’s how you handle it », plus haut « GLÜCK », à gauche « try ». Je ris.

La phrase « Courage après c’est fini » est accrochée à l’entrée de la porte. Les « 222 biographies de Robert Kaplan », « Le voyage balkanique », « Les hôtels littéraires. Voyage au bout de la terre. » Aller sur les traces des écrivains dans des hôtels du monde entier et y passer des nuits : oui ! Quel genre de rêves y fait-on en y dormant ?

Qu’y a-t-il dans la machine à rêves, demandé-je ? Les diables de Brion, me répond-il.

Nous descendons dans le second appartement, le Purgatorio où dorment les associés de Locus Solus. Le salon-galerie, l’espace des chambres à louer aux artistes-amis de passage. L’espace a l’air tout aussi grand que le précédent, avec de hauts plafonds. On se croirait dans une église, ça résonne. Je ressens une ambiance gothique, très muséale. Là encore un stock de livres au milieu, et des tableaux aux murs.

Février. Je reviens à Naples et me pose directement sur le toit-terrasse de l’appartement de Kaplan en ne descendant que peu de temps au Purgatoire, la température fraîche ne permettant pas de s’y attarder plus que nécessaire. Le temps d’une pause.

Les signes, oui, les images, les disques.

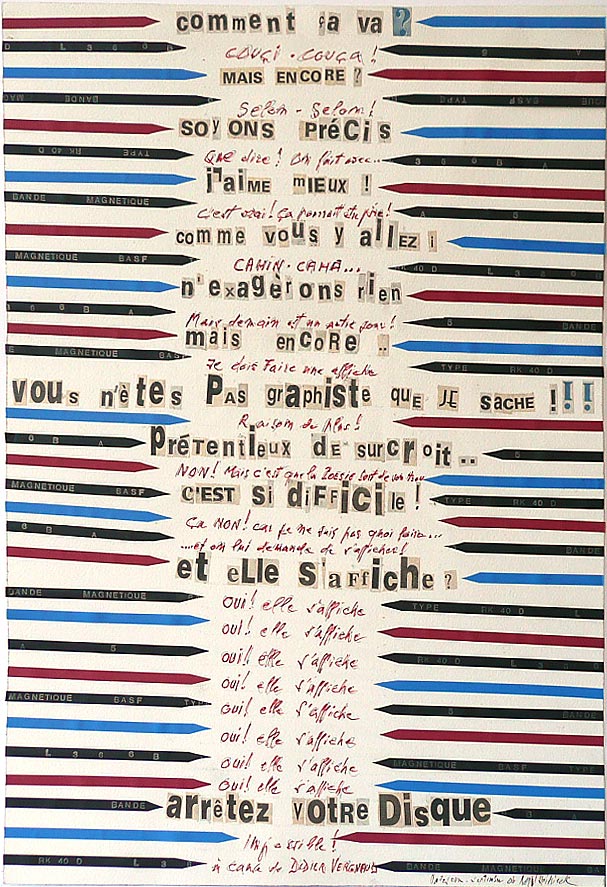

Ma caméra glisse vers la gauche. Je remarque une autre œuvre, une sorte de dialogue écrit, transformé en affiche. Bernard dialogue avec Didier. Une forme textuelle (typographie rouge imitant une écriture à la main), demande à l’autre (un texte noir, tapé à la machine) comment elle va et l’autre lui répond, entre les lignes, qu’elle va comme ci comme ça. Elle est préoccupée par la réalisation d’une affiche. Alors la forme typographiée « très affiche » lui dit comme indignée, mais tu n’es pas un graphiste que je sache. Et l’autre forme, très maladroite en effet dans son écriture « très à la main », lui répond, eh bien non, mais justement. Je suis étonnée devant ce que je découvre en chantant, car j’ai du mal à déchiffrer ce dialogue dans le noir complet de la pièce. Mais je suis agréablement surprise, soulagée. Il s’agit de l’incapacité de réaliser un travail. De l’incapacité de ne pas pouvoir le finir. Voilà la solution !. La mettre en affiche justement. C’est ça Locus Solus, me dis-je en regardant l’affiche. Pas un jeu sur le langage, la typographie. Mais une lute contre une obligation, une bataille contre les œuvres que l’on doit finir à temps. J’aperçois une autre phrase-inscription : « Eh bien non ! » donc qui sonne bien.

Tiens, un autre artiste, son cousin Éric. Un pianiste cette fois-ci. Piano, sonates de Beethoven. Je mets le disque dans le poste de radio recouvert de la poussière du tapis iranien. La légèreté des doigts, j’imagine sur le clavier du piano produisant des sons aux bruits de perles de verre.

Je suis en train de filmer le salon et ses œuvres sur cette musique qui m’énergétise et le disque se raye soudainement sur l’image de l’affiche en question. Comme des cut-up aigus se diffusent de l’appareil. Il ne manque que Burroughs photographié à côté, le titre pour cette musique avec tant de coïncidence : « La revanche de Bernard ». Musicien lui aussi, à sa manière, comme l’indiquent les affiches-partitions, en projetant des sons venus s’inscrire sur la bande magnétique depuis les rues et pavés du monde entier, au-delà d’un langage compréhensible. Des grouillements, des tic et des toc, des pfouf et des pfaf, des gloup et des bzzz que font parfois les objets en collision ou des jouets d’enfants sortis tout droit d’un film d’animation et qui évoquent une sorte de voyage dans des pays exotiques, mais bel et bien depuis chez soi, un mélange de ce qui reste lorsque le langage se réduit à sa plus simple expression. Les bruits vocaux reproduisent, imitent, transforment, crachent sur les sons qui les entourent. Les bruits, les bruitages, les effets de bruit, les gargouillements phonétiques, des accents : africain, russe, aborigène, les clin clin des verres, les objets qui tombent, les exclamations et les mots qu’une personne ivre se dit à elle-même, les tentatives de dire et de ne pas pouvoir dire d’un autiste, d’un amnésique : tout ce qui lui reste, tout ce qu’il y a de plus présent, mais que l’on n’entend pas. Notre environnement sonore. Mais, c’est du Khlebnikov !

En voici quelques fêtes poétiques, comme pour rendre hommage à l’esprit beat qui règne si joyeusement dans ces lieux. Mon livre, mes repas vinifiés en compagnie de Carla, de Peter, d’Andrea et des visiteurs venus là le temps d’une ou de deux nuits. Quelques visites de Naples et des environs.

Je ne sais plus si c’est cette semaine-là ou la semaine suivante qu’un couple, un poète et une danseuse, est venu depuis la Suisse pour se reposer à Naples. Il s’est installé chez Kaplan, dans le Purgatoire. Andrea avait un ami musicien, Zeze lequel, à cause d’une bagarre, ne pouvait pas sortir de chez lui. Alors, il nous a proposé de le rejoindre dans son appartement. Il habitait dans le centre-ville, à quelques rues de l’endroit où nous étions. Un petit appartement, une rampe séparant les escaliers menant vers une chambre en hauteur. Zeze nous a préparé des pâtes et nous a servi à boire, puis, de pétard en pétard, il a commencé à taper sur ses tambours, d’une manière de plus en plus engagée. Et donc nous aussi nous avons commencé à chanter, à taper sur tout ce qui était possible. La danseuse s’est mise à glisser sur la rampe et le poète à lire un extrait du livre 222 autobiographies de Robert. Malheureusement, je ne pouvais filmer qu’un tout petit bout de cette (splendide) improvisation, car Carla avait un problème avec les images, une angoisse et une crainte insoupçonnée l’habitaient. Bon, bon d’accord, je ne peux pas filmer, alors je vais vous casser les oreilles. J’ai chanté si fort. Je ne sais plus qui a eu la lucidité de sortir de l’appartement napolitain en premier, Hadrien ou le couple poète-danseuse, nous en sommes en tout cas sortis à temps, suffisamment tôt pour pouvoir garder un très beau souvenir de la soirée. Expulsés au milieu des rues napolitaines, les yeux rouges, respirant enfin l’air frais de Naples enfumée.

Notre sympathie pour le musicien et les chanteuses napolitaines a fait en sorte que Carla et Andrea ont décidé d’organiser une seconde fête commune chez Kaplan. Zeze, décidant de rompre l’interdiction de sortie qui lui avait été imposée par la police, est venu accompagné d’une quantité d’instruments, de chanteurs et de musiciens. Un accordéoniste, un guitariste, même un chanteur d’opéra, et tout un groupe de chanteuses napolitaines. Le vin coulait à flots afin que nous puissions nous décoincer tout doucement, en exerçant nos capacités vocalo-artistiques. Les Napolitains jouaient et chantaient. Alexandre créait des poèmes d’après les conversations qu’il entendait tout au long de la soirée et Catherine s’échauffait pour sa danse improvisée. J’étais assise sur le canapé au milieu du salon et je les ai vus entrer en scène, c’est-à-dire affronter l’espace des musiciens napolitains qui s’est constitué à l’autre bout de la pièce. Je me suis précipitée à signaler cet événement avec une sorte de vocalise aiguë, comme pour préparer la rupture entre le flux de la musique folklorique napolitaine et la lecture/danse contemporaine qui allait s’y insérer.

Un jeu amoureux entre la danseuse et le poète. La danseuse tentait de lui arracher son carnet de poèmes, mais celui-ci lui échappait sans cesse. Le poète et la danseuse se défiant ainsi corporellement l’un l’autre un long moment en préparant la lecture. Puis, lorsque le poète s’est mis à réciter son poème, les musiciens ont su immédiatement adapter l’intensité de leurs instruments à sa voix. L’une des chanteuses l’accompagnait de sa voix rauque, en créant un fond sonore et en ponctuant les différents moments de lecture. Le poète allongé à plat ventre sur le sol, la danseuse le pied en l’air, pliée dans une position improbable, je me suis mise parterre moi aussi en essayant de capter le mouvement de l’un et de l’autre. Le visage. Le poème sur le visage d’un pénitencier mort, au bord de la mer, deux autres autour de lui, mais seul le visage vient à moi, des pirates, des corridors erratiques, visage de saccadance, seuls abstentionnistes savent dans l’isolo, dans l’isoldo-, dans l’isoloir recrachant goulu d’elle-même, proclamant sur son butin la force translucide du néant… Puis vient progressivement la chute, le poète rentre en extase et nous avec. Sa voix, celle de la chanteuse napolitaine et des instruments se sont intensifiées. Sentant le point culminant tout proche, je me suis mise à crier en ondulant une sorte de ahhhha jusqu’à la sortie des performeurs de l’espace, jusqu’à l’extinction de la voix du poète.

Ainsi de suite. Musique. Livres. Les passants. Sorte de poésie se dégage de tout ça.

Le Purgatoire à nouveau. J’entre. La photo « Encoconnage » et le portrait d’une femme au-dessous d’elle. Est-ce elle ? Cette photo, je ne sais pas bien pourquoi, m’attire. Puis j’observe cet autre visage, encoconné, ficelé, suspendu sur la photographie accrochée sur le mur. Je ne sais pas ce qui m’attire et me frappe en même temps là-dedans. Mais quelque chose m’interpelle, me défie. Le sentiment du vide, de l’enfermement, de l’étouffement, de je ne sais quelle douleur profonde ressort de l’image et me renvoie à moi-même. L’artiste dans l’œuvre se prive de sa liberté. En se kidnappant, se ficelant, elle dévoile le procès même de son ficèlement. Voilà où j‘en suis. Incapable d’agir comme ce visage ficelé devant moi, je ne peux que la regarder faire.

Les hasards de la prise d’image : mon œil comme un collage en haut de la photo vitrée, un œil cerné, effrayé par ce qu’il voit. Il a voulu regarder ou bien on l’a mis à regarder de force et voilà ce qu’il est en train de voir. L’horreur. La destruction. Puis, ma caméra tombe sur un livre sur lequel est écrit : « ceci n’est pas un livre ». C’est en fait une boîte avec une double fermeture. Une boîte-livre dont il faut avoir la clef. Mais on ne sait pas s’il vaut mieux avoir la clef pour voir ce qui s’y trouve dedans ou pas. Je pressens je ne sais quelle angoisse à l’idée de ce livre impossible à écrire, pourtant là. Cette machine à écrire détruite comme tant d’autres objets pris dans leurs vies ordinaires et figées d’un coup sous le choc d’un bombardement. Que peut-on écrire à partir de cette machine si ce n’est un livre d’horreurs ? Mais serait-il encore livre ? Le poète, lui, il écrit un poème. Un poème métaphysique, une sorte de réponse à la photographie où il tente la définition des mots « lourds de sens » : l’obscénité, la violence, le désastre, la nuit universelle, la machine à écrire. Le texte se présente à la fois comme une réponse (des définitions sont données) et comme une énigme : que vient faire dans tout ça une machine à écrire et cette définition étrange « en deçà de la pensée » ? L’objet invite à la recherche d’une réponse extratextuelle. Lee Miller. Blitz de Londres. De l’absurde se dégage la chute du poème. La définition ne trouve pas de mots. L’objet machine à écrire fracassée est impossible à penser. Ai-je bien compris ce dont on parle ? Le silence, le manque du langage, l’excès de sens. La photographie de la machine à écrire. Cassée, détruite. Le poème se juxtapose avec l’image. Mais l’image s’autosuffit. Elle montre l’impossibilité du décrire. La machine est cassée, les mots manquent pour le dire. Voilà, voilà, j’ai choisi, c’est sans aucun doute mieux maintenant ! Enfin, ça dépend pour qui.

Je continue d’explorer le salon, rempli littéralement d’œuvres, l’une plus intrigante que l’autre. Une femme nue courant avec un arc pointé vers un chien, genre de dessins que l’on retrouve sur certains vases grecs, des tableaux abstraits, sortes de paysages gris verts avec des taches proches de la glaise, des traces, des terrains désertiques dont des surfaces ressemblent à des cartes en 3D.

Un tableau surtout au milieu du mur entre deux portes attire mon attention, sorte de taches d’encre gris foncé éclatées sur un fond grisâtre plus clair. J’y vois une inscription cachée « maman ». Est-ce une illusion ? Un signe du destin ? Ou quelqu’un, une maman, a réellement inscrit en deux fois ces mots dans cette peinture lunaire.

En face, très grand format des tissus-toiles avec des dessins de femmes nues, hommes, puis des panneaux noirs remplis de traits blancs légers comme des oiseaux projetés en l’air, traces posées par un pinceau en mouvement, selon la technique du « gu », comme je peux le lire dans le Catalogue qui est tombé à mes pieds.

Près de la fenêtre un placenta. Quelque chose qui renoue avec le cosmos. À côté de l’immobilier étrange, chaises enlacées, nouées par des bandes rouges, des béquilles, le cercueil que je peux mieux voir à présent que lors de ma première visite. Puis une série d’œuvres-phrases laissées là par John et sa légèreté de l’être. Life is a killer, thanks 4 nothing, It’s worse than I thought, I don’t need it, I don’t want it…it doesn’t get better, tant de messages, de signes parsemés de-ci de-là par les poètes, peintres, écrivains.

Je jubile. J’ai rarement ri autant qu’avec son Suicide Sutra. Kama Sutra transformé annonce ce dont il va être question. Je ris à n’en plus pouvoir. Peut-être aussi, car cette écoute est venue à ma rencontre dans un moment spécifique : j’étais assise sur ma chaise en essayant une série de techniques de relaxation devant me maintenir dans un état d’esprit positif. Eh bien rien n’a pu me sortir de mon état d’apathie de plus en plus grandissant. J’écoute une voix décrivant les images que l’on devait imaginer pour se sentir bien : se mettre sur un oiseau et se voir emporter dans un endroit paradisiaque pour retrouver la paix. Oui, d’accord, je vois une espèce d’immense oiseau, un mélange d’aigle et de perroquet, me transportant depuis une terrasse ensoleillée au bord (évidemment) de la mer (en bas, un jardin « exotique », des palmiers)… Me voilà, juchée sur le dos de l’oiseau pour goûter à la liberté des airs. Mais l’image retombe irrémédiablement : comment en effet puis-je y croire ? Et même si l’oiseau s’était transformé en un parapente, eh bien non, là encore je n’en voudrais pas, j’en aurais eu peur. Cette image, je ne sais pas bien pourquoi a sur moi un effet déprimant, me rend consciente de l’endroit rêvé dans lequel je ne suis pas ou plutôt me ramène immanquablement à l’endroit où je suis. Je me retrouve dans mon appartement, le dos courbé, en face de l’ordinateur, en train d’essayer d’achever mon livre. Et je regarde mes films de Purgatoire et j’y vois une série de phrases à première vue déprimantes (« La vie est un tueur », « tout sera pire »,…). Et je vois un type formidablement libéré dans son corps s’incarner au rythme de phrases qu’il éjecte comme des injures, qu’il place au sol devant ses pieds. Je regarde ses mains déployées aidant les mots à atterrir et elles ressemblent à des ailes d’un Archéoptéryx. Alors que les mots s’animent avec la voix et le corps du poète qui s’exprime de manière si enthousiaste, il n’en recrache que sa détresse. C’est à peine s’il n’ordonne pas au type allongé comme une épave dans sa cellule de prison de se tirer une balle en lui rappelant par des phrases en écho sa triste situation, y compris celle de l’impossibilité de se relaxer. Suicide Sutra auquel tout le monde est invité à participer, regarder dans un espace, dans son corps pour, lorsqu’il le fait, l’intensifier et poursuivre les instructions dans le but de… Le poète imite à la perfection les instructions de la relaxation, yoga ou toute autre méditation, à un énième degré. « You can do it, but you don’t know how to change it » dit la voix-écho de plus en plus paniquée par l’impossibilité d’entrer dans l’état hypnotique visé devant lui permettre de se détendre. L’angoisse s’intensifie. « Tu es en prison, complètement déprimé, tu es seul, esseulé », dit la voix-écho qui cherche, sans pouvoir y arriver, à se libérer. Mais c’est alors, que toute cette imitation devient si proche d’un cours de yoga improbable que j’éclate de rire. Je perds véritablement le sens du poème et il ne reste que ce brouhaha des mots vrombissants à toute vitesse, me plongeant dans une confusion totale. Kaplan : l’absurde dans les œuvres accrochées ici. Purgatoire. L’impermanence, l’accepter. Ne rien accepter. Vivre. L’humour de Françoise encoconée au cœur de la ficelle. Les autres sont sérieux, nous, nous sommes dada. Dada de tout. Plus que dada. Le sexe en balade après la messe. Le sexe. C’est mardi. Mardi tout est éros a ajouté Kaplan. C’est mieux maintenant, voyons !

par Barbara Olszewska